L'ancienne mairie

L'ancienne mairie est un bâtiment assez simple qui a été construit en 1861. Sa façade très régulière et symétrique est scandée par trois travées d'ouvertures superposées sur deux niveaux. La travée centrale est mise en valeur par le traitement décoratif de la porte en plein cintre qui se détache sur un fond de bossage et son balcon à l'étage. Un petit fronton domine cette travée, sur lequel est inscrit Mairie et Maison d'Ecole. Il était autrefois surmonté d'un édicule, qui a aujourd'hui disparu, et qui était sans doute destiné à abriter une horloge.

A l'arrière, s'accole I’ancienne salle de classe (ancienne école de garçons).

Ce genre de programme mixte, mairie et école, est typique de I’architecture publique du XIXe siècle. Devenue trop petite I’ancienne mairie est désaffectée en 1992.

A côté se trouve un des deux jeux de boule de fort de la commune, le Cercle agricole. Le bâtiment qui l'abrite est daté de 1889, mais la société elle-même a été créée vers 1907.

La mairie actuelle

La mairie actuelle (depuis 1992) est installée dans une ancienne maison bourgeoise construite en 1889 par Jules Lebœuf, grâce à la fortune de sa sœur, Marguerite Bellanger. Dans les années 1990, la maison appartenait à madame Picard, dont le père et le grand-père étaient notaires.

Les communs (anciennes écuries et remises à voitures) ont été transformés en bibliothèque municipale et accueil périscolaire. Il s'agit d'une belle maison à I’apparence cossue mais pas ostentatoire : façade régulière et symétrique, en beau tuffeau, sur deux niveaux, balcon de pierre devant la porte-fenêtre centrale du 1er étage; lucarne de pierre dominant la travée centrale, accompagnée de deux œil-de-bœuf en zinc... Le décor sculpté reste discret et se cantonne aux linteaux des portes et fenêtres. Son air de petit château, Iui vient de la présence des deux tours rectangulaires symétriques qui la flanquent et dont les toitures dominent I’ensemble.

La maison est construite sur un rez-de-chaussée surélevé : caves et cuisines occupaient le sous-sol.

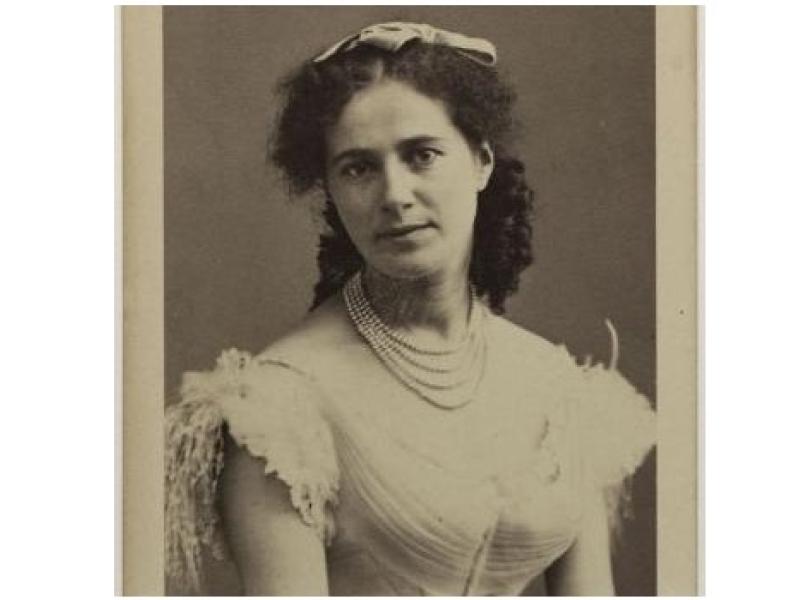

Une personnalité importante du XIXè siècle : Marguerite Bellanger, dernière favorite de Napoléon III

Julie-Justine-Marie LEBOEUF, fille de François Leboeuf et de Julie Anotte (ou Anot), naît le l0 juin 1838, rue aux Loups à Saint-Lambert-des-Levées près de Saumur. Son père meurt alors qu'elle est âgée de 5 ans. Sa mère est enceinte de Lucien, son frère cadet. La mère de Julie se met au métier de couturière. Julie est placée comme blanchisseuse à Saumur, dès l'âge de 15 ans.En 1854, elle se laisse séduire par un jeune officier de cavalerie, le lieutenant Rives, qui devient son premier amant. Julie est en effet d'une grande beauté ; elle sait aussi parfaitement lire et écrire. L'idylle est de courte durée, car Julie devient danseuse acrobatique et écuyère dans le cirque Rosario.

En 1855-1856, on la retrouve à Nantes, où elle est devenue la maîtresse du directeur du cirque. Puis, elle « monte » à Paris où elle se fait engager comme écuyère à l'Hippodrome. Elle fait ses débuts de comédienne au théâtre des Variétés, sous le pseudonyme de Marguerite Bellanger (patronyme d'un de ses oncles). Elle s'y fait remarquer par le célèbre librettiste Henri Meilhac, subjugué par sa beauté.

Son talent de comédienne est limité, mais elle est charmante, a de I‘ esprit et de I’ ambition : « de taille au-dessous de la moyenne, mince, fluette, blonde, très jolie avec de beaux yeux éloquents ». Elle devient une « des cocottes » les plus recherchées du Tout-Paris.

Elle mène un train de vie princier, et I’apogée de sa vie galante se situe dans les années 1862-1866. Elle possédait un hôtel particulier avenue de Wagram, fréquentait le salon d'Adèle Courtois, autre célèbre demi-mondaine. Elle côtoie la haute aristocratie : on lui prête une aventure avec le duc de Gramont-Caderousse.

Sa célébrité est telle qu'elle devient une figure du monde littéraire et artistique. Zola en fait une des amies de sa Nana.

Elle inspire le sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse, qui la représente en allégorie du printemps (1868) dans un élégant buste en terre cuite aujourd’hui au musée Carnavalet à Paris.

Au cours d'une promenade en voiture dans le parc de Saint-Cloud en juin 1858 (1863 selon d'autres sources). Napoléon III, I’aperçoit: il est envoûté par sa nouvelle rencontre. Marguerite Bellanger devient la maîtresse de I’empereur. Bientôt, elle le suit dans ses déplacements privés ou officiels, au grand dam de l’impératrice Eugénie, qui ira trouver sa rivale chez elle pour la sommer de lui rendre son mari !

L'empereur met à sa disposition deux maisons, I‘une à Passy (57 rue des Vignes), I’autre à Saint-Cloud, dans le parc de Montretout, donnant par une porte discrète sur les jardins du château impérial.

En février 1864, Marguerite donne naissance à un fils, prénommé Charles-Jules-Auguste-François- Marie Lebœuf. On suppose que le père de I’enfant était I’empereur lui-même, bien que Marguerite ait elle-même démenti cette assertion (probablement sous la pression d'Adrien Devienne, président de la cour de cassation, diligenté par I’impératrice elle-même qui voulait à tout prix éviter un scandale). On a dit aussi que Marguerite aurait fait une fausse couche mais aurait simulé un

accouchement sur ordre de I’empereur pour permettre au baron Haussmann de placer le fils de sa fllle cadette, Valentine Haussmann, elle aussi enceinte de I’empereur.

Marguerite se réfugie un moment à Villebernier, rue de Launay, où elle avait acheté une maison pour sa mère. Elle perçoit une pension de l'empereur.

Quoi qu'il en soit, I’empereur dote également I’enfant d'une pension et du château de Monchy-Saint-Eloi, dans I 'Oise, qu'il avait discrètement acheté quelque temps auparavant. Marguerite devient usufruitière de la propriété.

Cependant, Napoléon III, à la demande pressante de l'impératrice Eugénie, lui signifie en 1865 la fin de leur relation. En 1873, à la mort de I ‘ancien souverain en exil en Angleterre, Marguerite va rendre un dernier hommage à son « cher Seigneur », ainsi qu'elle I’appelait dans ses lettres.

A la chute de I’Empire, elle part en Angleterre et épouse en 1870, le baronnet Louis William Kulbach, capitaine dans I’armée britannique. La présence du couple est attestée à Mouchy-Saint-Eloi lors du recensement de 1 872. Devenue une lady, respectable, elle mène une vie rangée. Si son mari passe le plus clair de son temps près de Pau, Marguerite préfère quant à elle rester à proximité de Paris : elle achète le château de Villeneuve-sous-Dammartin, en Seine-et-Marne. Elle possède aussi un appartement rue de Boccador à Paris. Elle est bientôt séparée de son mari, et mène une vie assez libre. On lui prête comme amant le général de Lignières et, selon certaines sources, Léon Gambetta.

En France, elle fait l'objet de caricatures et de divers cancans. Paul Hadol, dans sa série de caricatures sur la ménagerie impériale, en fait une chatte. On I’a aussi surnommée Julie « La Vache » ou, plus affectueusement, tout simplement Margot.

Elle décède à 48 ans, le 23 novembre 1886, des suites d'un coup de froid survenu lors d'une promenade dans le parc de son château de Villeneuve-sous-Dammartin (on évoque aussi une péritonite). La cérémonie religieuse a lieu le 27 novembre à l'église Saint-Pierre-de-Chaillot. Elle repose au cimetière du Montparnasse.

Sa famille a tiré profit de son étonnant destin. Son frère Jules, qui, Ia servait comme jardinier, se fait construire en 1889 à Brain-sur-Allonnes une belle maison bourgeoise qui est aujourd'hui la mairie.

La tombe de Jules Leboeuf et de son épouse se trouve dans le cimetière de Brain.

Le fils de Marguerite, Charles Leboeuf (24 février 1864 - 11 décembre 1941), fut d'abord clerc de notaire à Brain-sur-Allonnes, puis embrassa une carrière d'officier. Il décédera sans postérité. Il repose auprès de sa mère.

Le personnage de Marguerite Bellanger apparaît dans le film de Christian-Jaque, Nana (1955), sous les traits de la comédienne Nicole Riche.

Un chocolatier Saumurois a créé une spécialité en hommage à Marguerite « la Marguerite ».

L'église

La paroisse est attestée au XIe siècle, autour d'un prieuré relevant de I'abbaye de Bourgueil. Au début du XIXe siècle, l'église était formée de deux vaisseaux parallèles, faiblement éclairés, et d'un chœur à chevet plat. Dans le chœur, s'élevaient deux autels, dont I'un dédié à la Vierge béni en 1674. Charles Joly-Leterme dit de l'église en 1835 qu'elle « est vieille et laide et voilà tout. On en veut une jolie et toute neuve : j'admets qu'on ait raison ! »

Il dresse les plans du nouvel édifice, dont la construction s'étale de 1839 à 1842.

Le tuffeau provient des carrières de la commune. Les travaux sont effectués par Charles Baudrier, entrepreneur, dont le coût de la construction s'est élevé à 34160,15 francs.

L'église arbore le style néo-classique en vogue dans cette première moitié du XIXe siècle, et que Charles Joly-Leterme a déjà utilisé pour le temple protestant de Saumur. L'église de Brain s'inscrit dans une famille d'églises de ce style, construites en Anjou au cours de cette période : Le Vaudelnay, Saint-Mathurin-sur-Loire, La Ménitré, Saint-Clément-des-Levées, La Bohalle.

Le style néo-classique puise ses références dans I'architecture antique, ou dans I' architecture paléochrétienne.

A I'extérieur, les volumes sont très clairement affirmés : la nef comprend un vaisseau principal flanqué de deux collatéraux. Le vaisseau principal se prolonge par une abside qui forme le chœur.

Les baies en plein-cintre sont ménagées dans les collatéraux, et éclairent ainsi indirectement le vaisseau principal.

Le seul ornement de la façade consiste en la présence d'un fronton triangulaire porté par deux pilastres d'ordre dorique. Une croix est sculptée en relief au-dessus de la porte d'entrée. Le clocher de plan carré domine la façade. Il est couvert d'un dôme en pierre, et ses angles sont marqués par des pilastres d'ordre dorique. Le dorique est I'ordre le plus austère de I'architecture antique ; il est régulièrement choisi au XIXe siècle pour I'ornementation des édifices publics (tribunaux, mairies, halles...) et des édifices religieux.

L'intérieur est tout aussi sobre : le vaisseau principal est séparé des collatéraux par deux rangées de colonnes doriques. La nef est couverte d'une fausse voûte en plâtre, et les collatéraux couverts de simples plafonds en plâtre. Le blanc domine, et renforce I' impression de simplicité.

Le mobilier est contemporain de la construction de l'église. Il comprend notamment les stalles et lambris du chœur I' ancienne chaire, transformée en ambon, les deux retables latéraux d'ordre corinthien consacrés I' un à la Vierge I' autre à saint Joseph, et enfin le maître-autel en marbre polychrome. Les bancs de la nef datent du XIXe siècle et sont encore gravés de leur numéro de location, ou des noms des paroissiens à qui était réservé la place (les places à l'église étaient autrefois louées, ce qui permettait de financer la caisse de la fabrique de la paroisse). Les grilles (appuis de communion et clôture de la chapelle des fonts) sont en fer forgé. Elles ont été réalisées en 1842 par un serrurier de Brain, Perdoux, qui a gravé son nom et la date sur la grille de la chapelle des fonts.

Les vitraux sont dus à I'atelier Lobin de Tours, célèbre atelier de peintres verriers qui a fourni de très nombreuses églises du centre et de I' ouest de la France. Ils ont été réalisés de 1867 à 1873. Dans les collatéraux les vitraux représentent des saints qui évoquent surtout les prénoms des donateurs (Jean-Baptiste, Louis de Gonzague, Anne, Pierre (pour Pierre Hersard, le donateur), Agnès et I'Ange gardien).

Dans le chœur sont représentés des saints locaux :

- Saint René : Saint René d'Angers est un saint légendaire. C'est un des saints patrons de la ville d'Angers. Il est fêté le 12 novembre. Selon le chanoine Archanald, qui écrit au Xe siècle, René aurait été ressuscité du tombeau par l'évêque d'Angers, saint Maurille, au milieu du Ve siècle. Cette légende est à I' origine de son nom « re-né ». Il est le patron des sabotiers.

- Saint Maurille, saint patron de la paroisse. Il fut évêque d'Angers de 423 à sa mort en 453. Il est fêté le 13 septembre. Il serait né en 363 dans une riche famille milanaise et serait arrivé en Anjou dans le sillage de saint-Martin. On lui attribue de nombreux miracles (notamment celui de la résurrection de René et celui de la fontaine qui porte son nom à Brain-sur-Allonnes : voir plus bas) et de nombreuses guérisons. Il est le fondateur de la cathédrale d'Angers. Il est le saint patron des pêcheurs et des jardiniers. Il est très honoré en Anjou. Dans la cathédrale d'Angers un superbe cycle de peintures murales du XIVe siècle est consacré à l'évocation de sa vie et de ses miracles (caché derrière les boiseries du chœur).

- Sainte Néomède (ou Néomadie ou Némoise, ou Néomaye) : cette sainte légendaire est connue essentiellement en Touraine, Anjou et Poitou. C'est la patronne des bergères. Issue d'une famille noble du Poitou, elle aurait vécu au Ve siècle. Elle est fêtée le 14 janvier. Selon la légende, Néomède serait née près de Loudun. C'était une jeune bergère que les jeunes gens poursuivaient de leurs assiduités. Elle pria Dieu de la rendre difforme pour éloigner d'elle les jeunes importuns. Dieu exauça sa prière et I'une de ses jambes fut changée en patte d'oie. Selon une autre version de la légende, c'est pour échapper aux assiduités d'un seigneur du voisinage (de Lerné, précisément) qu'elle fut dotée d'un pied d'oie.

En réalité, la légende de la sainte a sans doute été forgée d'après son prénom, Némoise, ayant parfois été déformé dans le jargon populaire en Mie-oie... Néomède est honorée à Lenré, où une statue dans l'église la représente avec son curieux pied, à Louestault, à Montsoreau, à Sambin (Loir-et-Cher)...

A Brain-sur-Allonnes, elle était invoquée par les femmes enceintes.

Son culte y est ancien, car un autel lui était dédié dans l'ancienne église, reconstruit-en1760 par Dubois, architecte à Vernantes, aussi auteur de la statue de la sainte.

https://touraine-insolite.clicforum.fr/t1561-glise-Saint-Martin-de-Lern.htm

L'église actuelle conserve deux éléments du mobilier de I' ancienne église, tous deux entreposés dans la chapelle des fonts. Le plus spectaculaire est un ancien tabernacle de la fin du XVIIe siècle, en bois doré. Retrouvé en fort mauvais état dans les années 1980, il a été depuis restauré et mis-en valeur.

L'autre œuvre est un tableau du XVIIIe siècle représentant la Résurrection du Christ. Il a été peint par Lemercier, de La Flèche, pour la somme de 60 francs. Il a été offert à la paroisse par le prieur-curé, comme I' atteste une inscription en latin « Ex dono devotissimi prioris ». Ce dernier était I'abbé Savary prieur en 1760.

En 1985, la section archéologique du foyer rural a effectué des fouilles sur le flanc sud de l'église, préalable à des travaux envisagés. Les fouilles ont mis en évidence I' existence d'un cimetière utilisé depuis le XVe siècle jusqu’en 1885. Sous les inhumations les plus anciennes, ont été retrouvées des traces d’occupation gallo-romaine. Le hiatus chronologique entre cette occupation antique et les plus anciennes inhumations laisse penser que le bourg primitif de Brain était situé à un autre endroit, sans doute auprès de la maison forte de la Cave Peinte.

Fontaine Saint-Maurille

Cette fontaine, alimentée par 26 sources est à une température constante de 13°. Elle donne naissance à un ruisseau, affluent de I'Authion.

La légende dit que saint-Maurille, en se rendant de Tours à Angers, passa par Brain-sur-Allonnes dans une année de grande sécheresse. Il indiqua aux habitants un endroit à creuser où ils trouvèrent de I'eau à faible profondeur. Vers 1850, on plongeait dans la fontaine les enfants qui tardaient à marcher, dans I'espoir de les fortifier. La fontaine était le lieu d'un pèlerinage local. Le dimanche qui suit le 12 septembre (fête de saint-Maurille) se tient la fête de la St-Maurille. Le lendemain, se tenait une foire importante, qui a depuis décliné. En 1879 une statue de saint-Maurille en fonte a été érigée au milieu de la fontaine, sur une petite île. Elle a été peinte récemment de couleurs vives.

Au début du XXe siècle, la fontaine servait aussi de lavoir, comme en témoignent les cartes postales de l'époque.

Les années successives de sécheresse depuis 1976 ainsi que les pompages intensifs pour I’irrigation des cultures ont amené la municipalité à mettre en place une porte de retenue d'eau afin de conserver un niveau d'eau correct dans la fontaine.

En 1965, il fut envisagé d'embouteiller et de commercialiser I'eau, d'excellente qualité. Le projet fut classé sans suite.

Le chêne bicentenaire pédonculé dit "chêne vert"

Dans le voisinage immédiat de l'église, cet arbre est répertorié parmi les arbres remarquables de Maine-et-Loire. Quercus robur, chêne pédonculé dit « Le chêne vert »

Hauteur (en 2003) :25 m

Circonférence (en 2003) : 5,50 m

Année présumée de plantation: 1791

Au lendemain de la Révolution, des arbres, le plus souvent des chênes, sont plantés sur les places des villages pour symboliser les nouvelles valeurs républicaines. La plupart seront abattus lors des périodes de contestation de 1814 (première Restauration) et de 1851 (période préalable au rétablissement de I' Empire).

Selon I'histoire locale, plusieurs arbres de la Liberté furent plantés à Brain-sur-Allonnes en 1790, un chêne et deux peupliers. Le chêne mourut et I'année suivante un autre chêne fut planté pour célébrer une « réunion des jeunes », ce type de réunion se poursuivit jusqu'en 1820.

Tous les ans, la fête de la St-Maurille se déroule sous son ombrage. Des foires annuelles y furent aussi organisées.

L'arbre qui subsiste aujourd'hui reste parfois faussement appelé « arbre de la Liberté ». En 1977, Louis Dudé, maire de la commune, recueillit un gland qui commençait à germer. Cinq ans plus tard, les enfants de la commune plantèrent non loin de son « père » le jeune rejeton, qui mesure en 2003 plus de 50 cm de circonférence.

Autres arbres remarquables dans la commune :

Les châtaigniers de la route de La Breille.

L'allée de platanes qui conduit depuis le bourg au château de la Coutancière.

Une grande partie vient d'être replantée à la suite de I'abattage des sujets anciens.

Voir aussi :

Arbres remarquables de Maine-et-Loire

Le Musée

Ce musée a été installé par la section archéologique du foyer rural. Il a été ouvert en 1981, et officiellement inauguré en 1983. On y trouve essentiellement le fruit des fouilles archéologiques qui ont été conduites depuis les années 1960 sur le site médiéval de la Cave Peinte. On y voit notamment une précieuse collection de carreaux de pavement du XIVe siècle, prélevée dans les vestiges de la maison forte. Une pièce regroupe les trouvailles archéologiques qui ont été faites sur le canton d'Allonnes et sur les communes limitrophes d'Indre-et-Loire au cours de sondages archéologiques et de prospections au sol.

Au début du XXe siècle, le bâtiment abritait I'atelier d'un forgeron ; puis il est devenu un café. Il a été acheté par la municipalité de Brain-sur-Allonnes en 1980, en vue d'y abriter un musée consacré aux patenôtres (fabricants de chapelets) de Saumur. Finalement, le propriétaire de la collection trouve que le bâtiment est peu adapté, et abandonne I'idée. C'est alors que la mairie décide de confier le bâtiment à la section archéologique de foyer rural afin qu'elle en fasse un musée consacré au site de la Cave Peinte.

Sur le côté du bâtiment (côté rue du Vieux Logis) a été réinstallée I'ancienne bascule municipale, autrefois située à proximité, sur la place de la Bascule. Elle servait à peser les chargements des véhicules ou les bestiaux.

Le grand Lavoir

La parcelle a été acquise par M. Bruas pour le compte de la commune en 1868. Elle comprenait I' emplacement du lavoir, de I' abreuvoir et une plantation de peupliers. L'ensemble du terrain faisait partie de I'ancienne allée qui conduisait du château de la Coutancière au manoir de Vauzelles.

Construit en 1868, le lavoir est établi sur le ruisseau de la Fontaine-Saint-Maurille. Il a été couvert en 1887 d'une charpente portée par 4 piliers de pierre, et protégé des vents du nord par un mur. Sa construction s'inscrit dans un mouvement général qui se développe à partir des années 1820, qu'on appelle I ‘hygiénisme, et qui met en avant I' importance de I'hygiène et de la propreté pour la santé humaine. Tous les bourgs ruraux et les hameaux se dotent de lavoirs dès cette époque. Ils seront utilisés jusque dans la seconde moitié du XXe siècle.

Les pans inclinés sur les longs côtés servent à battre le linge, préalablement lavé, dans le courant d'eau claire. Un système de vanne permet de réguler le remplissage du bassin.

En 2001, la municipalité a fait refaire la toiture ainsi que le bardage en bois côté route.

L'emplacement de I' ancien abreuvoir, où I'on faisait boire chevaux et bestiaux, sert maintenant d'aire de repos et de pique-nique. On peut y voir deux anciennes meules en grès provenant de I'ancienne huilerie qui se trouvait à I'angle des rues de la Fontaine-St-Maurille, de Tourzel et Charles Bruas.

Monument aux morts

Edifier en 1922 sur les plans de l'architecte Maurice Prévot, propriétaire du château de la Coutancière.

De forme très simple, son originalité lui vient de I'urne sommitale d'où s'échappe la flamme sacrée, évoquant celle de la tombe du soldat inconnu. Des faisceaux d'armes en cantonnent les angles.

Deux faces portent les noms des soldats brainois morts pendant le conflit (Seconde Guerre, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie).

Sur une troisième, figurent les lieux des principales batailles. Au pied du monument, gisent un casque, des armes au milieu d'une couronne de laurier et une palme de martyr.

Toutes les communes de France furent invitées, après la fin de la première Guerre mondiale, à se pourvoir d'un monument commémoratif sur lequel seraient gravés les noms des enfants de la commune morts pour la France. Une délibération fut prise en 1920 pour un montant de 20 000 francs.

Par la suite, y furent gravés aussi les noms des soldats morts dans le cadre des autres conflits : Seconde Guerre, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie.

La fontaine Roseau

La maison forte

L’existence de la cave peinte est signalée dans la notice de M.Bruas (ancien maire) et dans le dictionnaire de M.Célestin Port.

Dans la forêt de Courcy ont été découvertes, par des fouilles ayant commencées à partir de 1961, les ruines d’une maison forte ayant appartenue au chevalier Jehan de Sacé.

Cette demeure fut construite vers 1260, elle abritait très certainement une résidence seigneuriale avec fossés, enceintes, logis principal, étables et dépendances.

Cette propriété constituait également le centre d’une exploitation agricole.

Le mobilier mis à jour par les fouilles indique qu’elle abritait plus, une vie de famille, qu’une garnison.

Une belle collection de carreaux de pavages trouvés sur place lors des fouilles peut-être vue au musée communal de Brain-sur-Allonnes, au 1, rue du logis.

La maison forte fut détruite par le feu lors du passage des grandes compagnies anglaises vers 1360.

Le Château de la Coutancière

L'allée du château

Depuis le bourg, on ne voit pas le château. Cependant, en face de la mairie, commence une longue allée qui y conduit. Cette belle allée est bordée de deux rangées de platanes, qui ont été en partie remplacés ces dernières années. Jusqu'au milieu du XXe siècle, cette allée se prolongeait par des marronniers jusqu'à I' entrée du bourg, en vis à vis de la place du foyer rural. Ils sont bien visibles sur les cartes postales anciennes. Les derniers furent abattus en 1961.

Sous I' ancien régime, cette allée était doublée par une autre, parallèle, dont le tracé seul est reconnaissable sur le cadastre napoléonien (1814). Elle passait par I' actuelle rue des Fleurs, la rue de la Fontaine St-Maurille et se prolongeait, paraît-il, jusqu'à Vauzelles.

Le château

Jean 1er de Chambes, seigneur de Montsoreau, achète au milieu du XVe siècle la Coutancière à Eustache de la Rousselière.

Le château formait un ensemble considérable, constitué en fait de deux châteaux d'époque différente, comme le laisse supposer I' aquarelle de la collection Gaignières (1699). La partie qui semble la plus ancienne, à droite de I'image, comprenait une enceinte médiévale cantonnée de tours.

Au milieu de I'espace circonscrit par I'enceinte se dressait un corps de logis du XVIe ou du XVIIe siècle, avec des lucarnes, accompagné sur la droite par un pavillon d'entrée.

Cette enceinte était entourée de douves en eau. Un pont-levis permettait de franchir les douves afin d'accéder à la cour d'un ensemble beaucoup plus conséquent que le précédent. Cette fois, un majestueux château, manifestement du milieu ou de la seconde moitié du XVIe siècle, occupait le long côté de cet espace, lui aussi entouré de douves.

La façade présente deux niveaux de baies accompagnées de pilastres. Chaque travée se termine par une lucarne ménagée dans les combles. La façade est dominée par un haut pavillon coiffé d'une toiture à quatre pans, abritant probablement

I'escalier d'honneur rampe-sur-rampe. A I'arrière, aux angles, on distingue deux tours cylindriques coiffées de dômes d'ardoise. La plus haute est dotée d'un chemin de ronde, et sa toiture se termine par un lanternon. En retour d'équerre, à gauche de l'image, le bâtiment se prolonge par une aile qui paraît plus ancienne, qui semble dépourvue de toiture, et qui se termine par une sorte de donjon carré aux angles marqués par des tourelles quadrangulaires en surplomb.

A partir du XVIe siècle, la Coutancière semble être la résidence habituelle des comtes de Montsoreau, et au moins une partie de I'administration du comté semble établie à Brain-sur-Allonnes.

Il ne reste absolument rien de cet ensemble, encore visible sur le plan cadastral de 1814. La famille de Tourzel, dernière héritière des comtes de Montsoreau, a vendu le château en 1806 à Monsieur Gigault de Marconnay. L'ancien château fut démoli dans les années 1825-1827 et depuis remplacé par une construction dont I'apparence bourgeoise (qui date des années 1900) n'a plus rien à voir avec la somptuosité de I'ancienne demeure seigneuriale.

L'histoire de la Dame de Montsoreau

C'est ici, à la Coutancière, et non pas à Montsoreau, que s'est déroulé le fameux drame romancé par Alexandre Dumas dans La Dame de Monsoreau (1846). Le duc d'Anjou passa la journée du 23 avril 1578 à la Coutancière, et c'est peut-être en cette journée que se noua I'intrigue entre Louis de Clermont, seigneur de Bussy d'Amboise et Françoise de Maridor (appelée Diane dans le roman de Dumas). En premières noces, Françoise de Maridor avait épousé en 1574 Jean de Coesmes, puis en seconde noce, Charles de Chambes, comte de Montsoreau, le l0 janvier 1576. Bussy d'Amboise se vanta auprès du duc d'Anjou d'avoir « pris la bête au gîte », c'est-à-dire d'avoir séduit la comtesse de Montsoreau. Son confident en prévint aussitôt Charles de Chambes, qui décida de tendre un piège à Bussy. Il obligea son épouse à donner rendez-vous à son amant : ce fut le mari qui reçut le galant, l'épée au poing assisté par des valets armés. Bussy fut assassiné au cours de cette embuscade (20 août 1579).

Les deux époux se réconcilièrent et continuèrent à habiter la Coutancière. Ils y eurent au moins un Fils, Charles, né le 22 septembre 1594.

Peu disposé à se plier aux contraintes ordinaires du métier d'architecte, Maurice Prévot est pourtant un professionnel original et cultivé. Adepte des progrès techniques de son époque, il ne parvient pas à se convaincre de leur primauté sur les règles de composition classiques. C'est pourquoi ses différents projets combinent structure en béton armé et organisation savante. A ce titre, la piscine art déco du château de Marson, près de Saumur, est certainement le plus bel exemple de ses recherches oscillant entre modernité et tradition (voir article de Sevak SARKISSIAN, « La piscine art déco du château de Marson >>, dans 303, Arts, Recherches et créations, no 68, p. 60-69).

Maurice Prévot était propriétaire du château de la Coutancière, où il a aménagé un jardin et fait construire un portique sur la façade principale. Il est I'architecte du monument aux morts de Brain.

Arsène ALEXANDRE

Il naît à Paris en 1859 et décède à Brain-sur-Allonnes, au château de la Coutancière, en 1937. Il fut critique d'art, collectionneur, journaliste et inspecteur général des Musées de France.

Il collabore avec plusieurs journaux : L'Événement, Paris, L'Éclair et participe en 1894 à la fondation du journal satirique Le Rire, dont il devient le directeur artistique. Il est ensuite critique d'art au Figaro. Il est également I'auteur de nombreux articles pour le théâtre, et aussi de quelque critiques dramatiques.

C'est lui et Félix Fénéon qui employèrent les premiers le terme de « néo-impressionnisme ». En 1902, il utilise le premier le terme d' « École de Rouen » pour désigner le groupe d'artistes qui a travaillé à la charnière des XIXe et XXe siècle, à la suite de Boudin et de Monet, dans la vallée et dans I'estuaire de la Seine.

Il est proche des grands artistes et écrivains de l'époque comme Rodin, Antonio de la Gandara, Eugène Carrière, Jean-François Raffaëlli, Edmond Rostand, Émile Zola, Alphonse Daudet...

Pour l'enterrement d'Alfred Sisley au cimetière de Moret-sur-Loing le 1er février 1899, il vient de Paris en compagnie de Renoir, Monet et du critique d'art Adolphe Tavernier. Il écrivit la préface du catalogue de la vente Sisley à la galerie Georges Petit au profit des enfants du peintre.

Lors de la Première Guerre mondiale, il est nommé Inspecteur général des Musées, sous la supervision d'Albert Dalimier, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Il est chargé de veiller au rapatriement d'œuvres d'art de musées de province et de faire le constat des dégâts subis par les biens culturels.

Parmi ses très nombreux articles et ouvrages, dont beaucoup sont consacrés à des artistes qui lui sont contemporains, citons son Histoire populaire de la peinture, publiée en 1895.

Une modeste partie de ses collections est passée en vente publique chez Xavier de La Perraudière à Saumur le 26 septembre 2018.

Le Château de la Chaussée

Le château de la Chaussée est une élégante demeure du XIXème siècle reconvertie en résidence d’artiste, galerie d’art, hébergement, suite et gîte. Un cadre riche en traditions qui accueille expositions artistiques temporaires et manifestations culturelles : stages artistiques, master class, conférences, cinéma de plein air, concerts… Retrouvez également sur place un espace salon de thé et une artothèque

Horaires d'ouverture 2023

Du 15/05 au 15/09 : uniquement sur rendez-vous.

GALERIE D'ART CHRISTINE DEOM

16-18, route de la Chaussée 49650 BRAIN-SUR-ALLONNES

Tél. 06 64 80 18 26